Vom Ausbau erneuerbarer Energieträger – NACHGEFRAGT bei Boris Previšić

Der Ausbau von erneuerbaren Energien im Alpenraum sorgt im Zuge des Solarexpresses für Debatten und stösst mancherorts auf Ablehnung. In diesem Kontext gab Boris Previšić, Direktor des Urner Instituts Kulturen der Alpen, im Inlandteil der NZZ ein viel beachtetes und viel diskutiertes Interview. Die grossen Natur- und Landschaftsschutzorganisationen stellen sich trotz scheinbarem Dilemma zwischen Klima- und Biodiversitätsschutz hinter den Mantelerlass des neuen Energiegesetzes, das die Dekarbonisierung in der Schweiz vorantreibt. Kulturjournalistin Andrea Meier sucht nach Erklärungen und hat bei Boris Previšić nachgefragt.

Andrea Meier: Boris Previšić, der Klimawandel schreitet rasant voran. Psycholog:innen fordern uns auf, Kommunikationskonzepte neu zu überdenken. Wir müssten viel lebensnaher und lösungsorientierter berichten, damit die Menschen motiviert seien, auch wirklich etwas dagegen zu tun. Ist das der richtige Weg?

Boris Previšić: Hand aufs Herz: Wir wissen doch alle, dass wir uns mitten in der Klimakatastrophe befinden. Die jüngere Generation nimmt das sehr ernst, jedoch ist ihr Vertrauen in die Politik klein, weil sie sieht, dass wir noch viel zu wenig für die Dekarbonisierung tun. Wir müssen endlich in realistischen Szenarien denken, an einem positiven Narrativ arbeiten und dieses in konkrete Handlungen umsetzen, sowohl im privaten als auch im politischen Bereich.

AM: Wie finden wir ein positives Narrativ? Was heisst das konkret?

BP: Wir sollten nicht nur von Krisen und Katastrophen sprechen. Wenn wir uns von einem positiven Narrativ leiten lassen, wird das motivieren. Möglich wird dies über simple Fragestellungen wie beispielsweise: Wo und wie können wir Held:innen sein und unsere Aufgaben erfüllen? Im Alltag, im gesellschaftlichen, beruflichen oder auch im familiären Bereich? Wichtig ist, diesen Schritt zu tun und von der Kommunikations- auf die Handlungsebene zu kommen. Statt uns auf den Verzicht von fossilen Energieträgern zu konzentrieren, können wir inzwischen kostengünstiger auf die neuen Erneuerbaren, insbesondere auf Photovoltaik, zurückgreifen. Damit verlassen wir den geschlossenen fossilen Energie- und Kohlenstoffkreislauf, der einen erdgeschichtlich nie dagewesenen Einfluss auf die Atmosphäre (Erderwärmung), aber auch auf die Meere (Ozeanversauerung), den Wasserhaushalt und die Böden (Überdüngung) hat und daher unumkehrbare Prozesse auslöst, womit unsere lebensnotwendigen Ressourcen unwiederbringlich zerstört werden. Vielmehr greifen wir mit den neuen Erneuerbaren, mit Sonne und Wind, auf Energieträger zurück, welche von diesen Prozessen weitgehend abgekoppelt sind.

AM: Vor wenigen Wochen hat Bundesrat Albert Rösti, UVEK-Vorsteher, den Abstimmungskampf zum neuen Stromgesetz, zum sogenannten Mantelerlass, eröffnet. Auch wenn das Parlament mehrheitlich dafür ist, regt sich Widerstand aus der eigenen Partei, aus der SVP. Haben Sie Verständnis für ihre Befürchtungen?

BP: Nein, eigentlich nicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich um eine ideologisierte Fundamentalopposition handelt. Sie ist weder ökonomisch noch gesellschaftlich begründet. Photovoltaik und Wind sind für das Überleben der Menschheit und der Biosphäre unabdingbar. Sie stehen für eine neue Welt der Zukunft, der man sich mit dieser unbegründbaren Opposition verschliesst. Als Ablenkungsmanöver spricht man schnell einmal von einer «Verschandelung» der Landschaft, anstatt sich den neuen erneuerbaren Energieträgern zuzuwenden. Doch wenn es um Staudämme, Autobahnen oder Industrie-Areale im Grünen geht, bemüht man sich nicht um dieses Vokabular. Es handelt sich bei den Teilen der SVP, die das Referendum unterstützen, um eine sehr selektive Opposition. Die Ideologie lautet: Hauptsache, man ist dagegen.

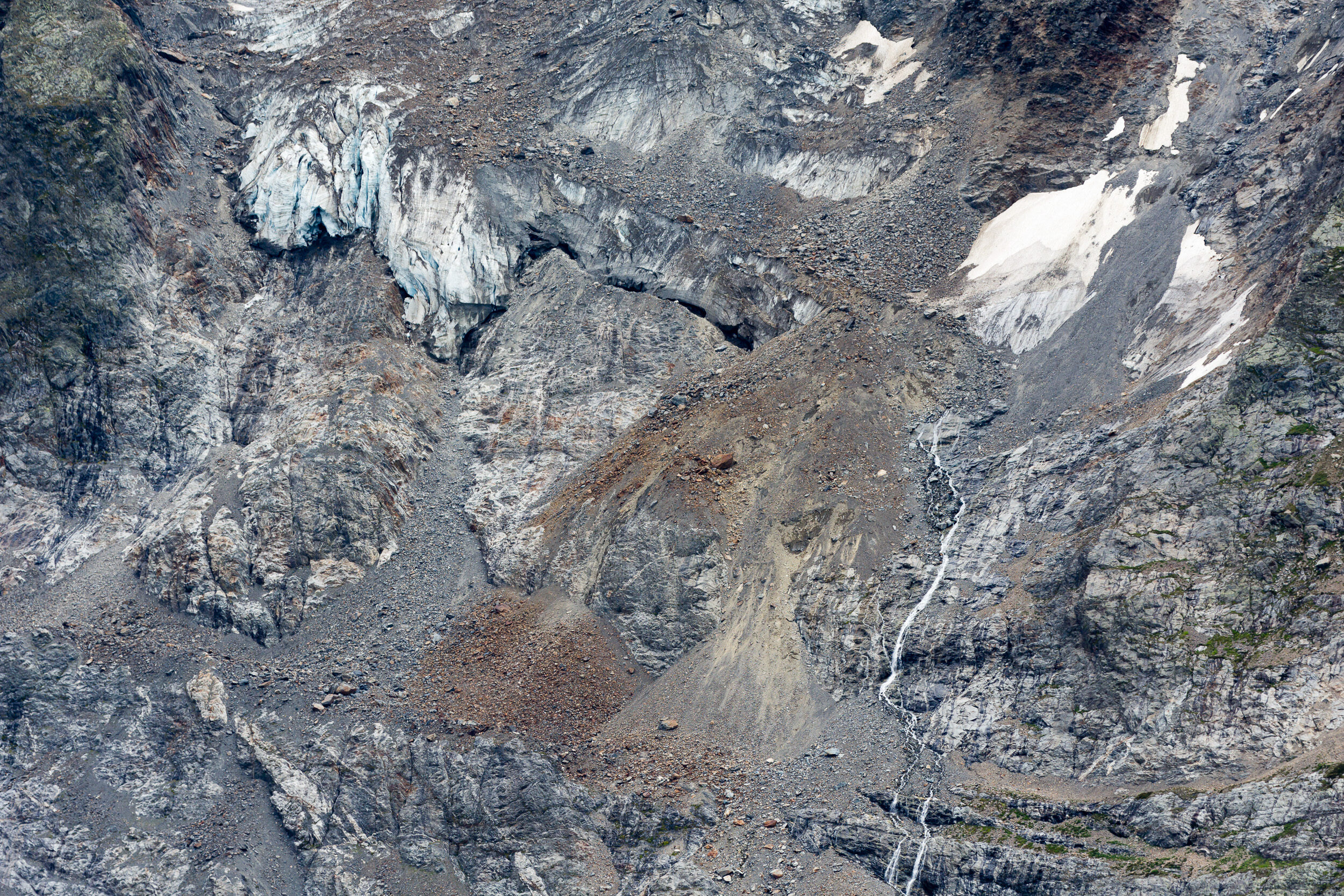

AM: Die grossen Umwelt- und Landschaftsverbände wie Pro Natura, WWF oder der Schweizerische Landschaftsschutz stehen hinter dem Mantelerlass. Wasser-, Wind- oder Solarkraftwerke in Naturschutzgebieten bleiben klar verboten. Stauseen hingegen wären beispielsweise an Standorten möglich, wo sich etwa Gletscher aufgrund des Klimawandels zurückgezogen haben. Birgt der Gletscherrückgang auch Chancen?

BP: Ja. Gletscher-Rückzugsgebiete sind interessante Biodiversitäts-Hotspots, weil sie neue Lebensräume bieten, auf denen sich unter anderem Pionierpflanzen ausbreiten. Wir haben aber inzwischen so viele Brachflächen, weil sich die Gletscher so rasant zurückziehen, dass die Biodiversität nicht das einzige Kriterium ist und durchaus auch andere Nutzungen angezeigt sind. Wir wissen, dass Gletscher gegenwärtig noch wichtige Wasserspeicher darstellen und in naher Zukunft verschwunden sein werden. Das sommerliche Schmelzwasser versorgt gegenwärtig noch die Gewässer bis an die Nordsee, an das Mittelmeer, an die Adria und an das Schwarze Meer. Es stellt damit die Wasserversorgung für Menschen, Landwirtschaft und Ökosysteme in grossen Teilen Europas sicher. Inzwischen gibt es in Südfrankreich bereits Stauseen, bei denen der Wasser- und nicht der Energiebedarf die Nutzung bestimmen. Ein bekanntes Beispiel ist der Lac de Monteynard-Avignonet in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er ist grösser dimensioniert als die uns bekannten Speicherseen für den Winterstrom und dient lediglich dazu, die Wasserversorgung im darunter liegenden Einzugsgebiet vorab im Sommerhalbjahr zu garantieren und die Wasserführung des Flusses zu regulieren.

AM: Übernehmen in der Schweiz nicht auch Speicherseen allgemein diese Funktion – so auch das Trift-Projekt, das unterhalb des Triftgletschers ob Gadmen im Kanton Bern geplant ist?

BP: Noch nicht. Lassen Sie mich ausführen. Speicherseen – und so auch das Triftprojekt – sollen der Schweiz mehr Winterstrom bringen. Das trifft auch zu, solange vom Trift- und Steingletscher im Sommerhalbjahr noch so viel Wasser abschmilzt. Damit wird die kinetische Energie vom Sommerhalbjahr ins Winterhalbjahr, in dem wir die grosse Stromlücke haben, verschoben. Das macht durchwegs Sinn. In leider nicht mehr so ferner Zukunft – in zwei drei Jahrzehnten, wenn die beiden Gletscher weitgehend abgeschmolzen sein werden – wird auch der Triftstausee ähnliche Funktionen wie der Lac de Monteynard-Avignonet übernehmen müssen. Dadurch wird sich die Winterstromproduktion aus der Wasserkraft reduzieren, was den Ausbau der Wind- und alpinen Solarkraftwerke für das Füllen der Winterstromlücke umso notwendiger machen wird. Wir sehen: Klimaschutz, und damit der Ersatz fossiler Energieträger (Mitigation), geht Hand in Hand mit Anpassung an das neue Klimaregime (Adaption).

AM: Gäbe es denn andere Möglichkeiten für die Adaption?

BP: Ja, natürlich. Wir können weiter einfach auf die Wasserkraft setzen, einen zusätzlichen grösseren Stausee weiter unten bauen und das Gadmertal fluten. Wir hätten dann gleich drei Fliegen auf einen Schlag: Erstens hätten wir einen Speicher als Stein- und Triftgletscherersatz bei Wassermangel im Sommerhalbjahr im Einzugsgebiet von Aare und Rhein bis an die Nordsee; zweitens können wir das Triftwasser weiter im vollen Umfang zur Winterstromproduktion nutzen, weil es in der Folge nicht unwiederbringlich im Winter abfliesst; und, last but not least, könnten wir zwischen Gadmertalsee und Triftstausee ein Pumpspeicherwerk als Batterie über mehrere Tage nutzen - vergleichbar mit dem Limmern- oder mit dem naheliegenen Grimselpumpspeicherwerk.

AM: Ist das nicht ein krasses Szenario - ganze Täler fluten?

BP: Doch, ein solches Szenario würde sicherlich auf grossen Widerstand bei den Einheimischen im Gadmertal stossen. Und das zu Recht. Das wäre - im Unterschied zum jetzigen Widerstand gegen das Energiegesetz - eine durchwegs nachvollziehbare Opposition. Aber letztlich geht es um eine realistische Zukunftsplanung und eine überregionale Güterabwägung. Dabei steht folgende Frage im Zentrum: Wieviel ist uns der Wasserhaushalt inklusive Nahrungsmittelproduktion im Vergleich zur Wasserwinterstromproduktion wert? Dieser Frage müssen wir uns heute stellen. Denn die Zukunft hat bereits begonnen.

AM: Dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, selbst im Alpenraum nur auf Wasserkraft zu setzen?

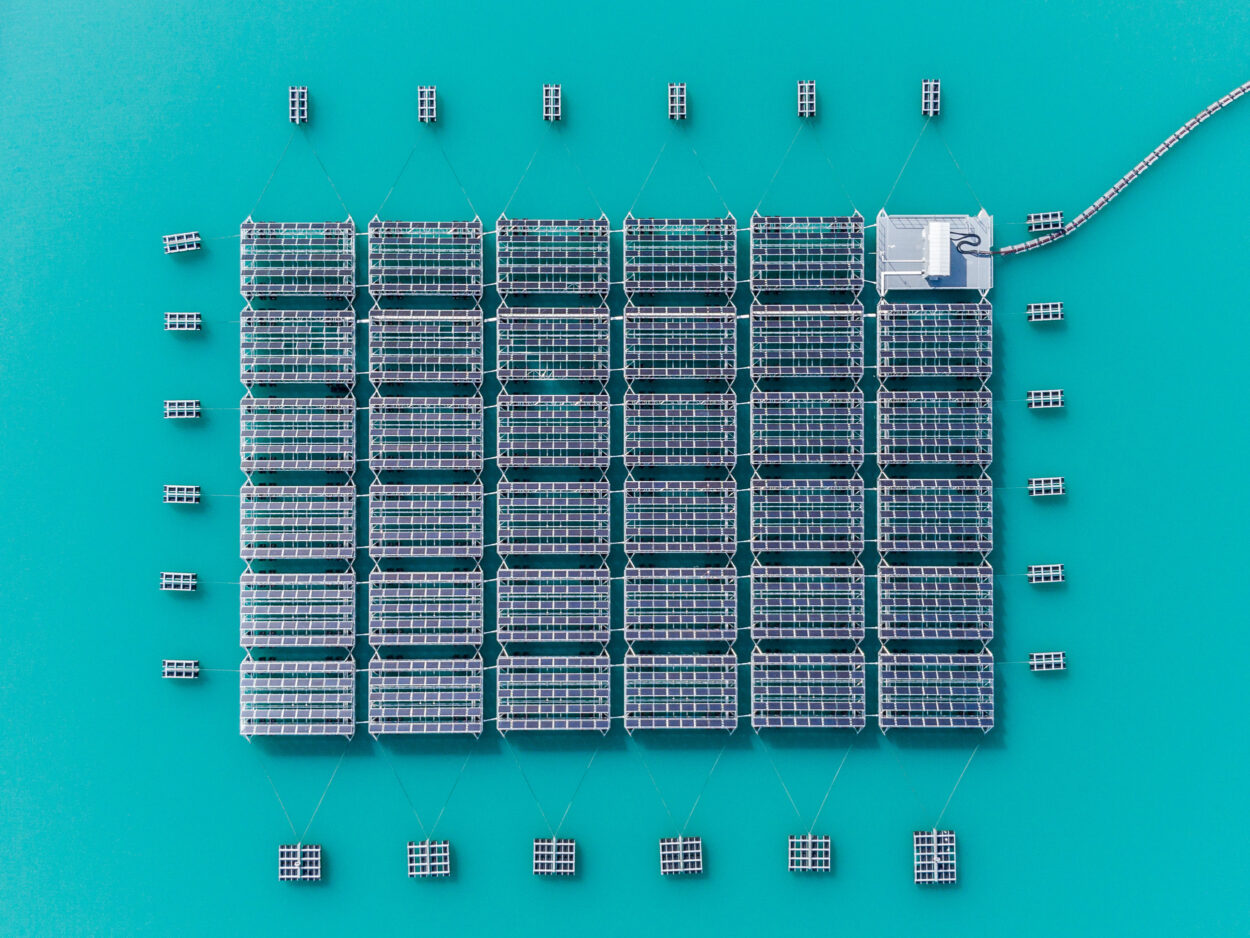

BP: Richtig. Am einfachsten wäre es, entlang der heute bereits existierenden Starkstromleitungen, die von den alpinen Speicherseen und Pumpspeicherwerken ins Mittelland führen, die Windkraft und alpine Photovoltaik zu installieren. Damit hätten wir gleich fünf Fliegen auf einen Schlag: Erstens müssen wir das Starkstromnetz nicht weiter ausbauen; zweitens hätten wir eine sichere Winterstromproduktion; drittens könnten wir die Speicherseen im Winter entlasten, damit sie im Sommer die Gletscher sinnvoll ersetzen; viertens können die Pumpspeicherwerke, die am selben Starkstromnetz angeschlossen sind, die Fluktuationen von Wind und Sonne über mehrere Tage hinweg ausgleichen. Und fünftens müssten wir nicht zusätzliche Täler fluten und könnten die heutigen Speicherseen für verschiedene Nutzungen multipel im Winter und Sommer brauchen.

AM: Stauseen sind unserer Gesellschaft im alpinen Landschaftsbild eher vertraut und werden akzeptiert. Grossflächige Photovoltaikanlagen hingegen haben es da doch noch ein bisschen schwieriger. Ist es für Sie nachvollziehbar, dass die heutigen Fotomontagen von zukünftigen grossangelegten Photovoltaik-Anlagen Unbehagen auslösen?

BP: Ja, ich kann das nachvollziehen. Im Alpenraum werden sich die Sehgewohnheiten die nächsten Jahre ändern. Was sind die Alpen ohne Gletscher? Was sind die Alpen, die im Sommer immer mehr austrocknen und braun werden, wie wir das bereits von Zentralasien her kennen? Darum möchte ich in Bezug auf die alpinen Solaranlagen entwarnen: Die Fotomontagen zum Beispiel der geplanten Solaranlage in Grengiols entsprachen in keiner Weise der Realität. Die Panels wurden um den Faktor 20 zu gross dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind. Anstatt falsche Bilder zu produzieren, wäre es viel wichtiger, sich zu fragen, woran diese neuen Solarlandschaften anschliessbar sind und wie wir sie in die lokale Alpwirtschaft und den lokalen Tourismus integrieren. Es geht angesichts der Herausforderungen der Klimakatastrophe darum, den mehrfachen Nutzen dieser Anlagen sichtbar zu machen. Dank diesen Anlagen läuft unsere Wärmepumpe im Winter. Dank diesen Anlagen ist die Wasserversorgung im Sommer gewährleistet. Vor diesem Hintergrund bin ich noch so bereit, diese Anlagen nicht mit einer industriellen Produktion, sondern mit Bepflanzungen zu vergleichen, die sich in die Landschaft einfügen: mit unseren Rebbergen am Genfersee, mit den Reisterrassen in Nepal oder auf Bali oder mit den alten Getreidefeldern an den Hängen unserer Alpentäler.

AM: Kommen wir noch einmal zurück auf die Kommunikation. Die Bündner Gemeinde Surses hat das alpine Solarprojekt vor wenigen Wochen abgelehnt, während die Walliser Berggemeinde Grengiols klar Ja zu den geplanten Solaranlagen im Saflischtal gesagt hat. Wie erklären Sie sich diese unterschiedlichen Haltungen?

Es hat vor allem damit zu tun, wie die lokale Bevölkerung in solche Projekte eingebunden wird und, wie sie die Vorteile solcher Solaranlagen erkennt. Im Falle der Gemeinde Surses hatte man vor allem ästhetische Zweifel, die in erster Linie seitens eines Hoteliers formuliert wurden. Man befürchtete einen ökonomischen Schaden. Das war im Saflischtal in der Gemeinde Grengiols nicht der Fall. Im Gegenteil: Hier wurde offenbar anders kommuniziert. Vielen war klar, dass der Geldfluss auch der Gemeinde zugutekommt. Und es gilt natürlich immer der Grundsatz: Je partizipativer die Gemeinde in einen Prozess eingebunden wird, desto grösser ist die Zustimmung.

AM: Apropos positives Narrativ: Wie sieht die Schweiz aus im Jahr 2050?

BP: Die Schweiz 2050 wird schon seit 10 Jahren eine Energieversorgung haben, die defossilisiert ist. Sie muss nicht mehr Öl aus Saudi-Arabien und aus Aserbaidschan importieren, auch kein Gas als Algerien, sondern sie ist zu 100 Prozent elektrifiziert, hat Energie im Überfluss und schädigt weder die Biodiversität noch das Klima. Sie hat einen positiven Weg eingeschlagen und kann ein Vorbild sein für weitere Länder auf der ganzen Welt.

Boris Previšić, herzlichen Dank für dieses Gespräch!